あなたは、聴くということから

どんな影響を受けていますか?

または、受けていること事体、

自覚されておられないでしょうか?

まず、なぜ聴くと云うことをここで、

お伝えしたいかという理由を考えてみますね。

あなたも、私も、現実世界、環境と

自分の持つ世界観とを、5感を基軸にして捉えています。

ですから、5感を鍛え、磨いていくと、

現実世界の見えかたを変えることができます。

聴覚について

人の持つ5間のなかでも、「聴覚」は、

最も速い時点で、発達します。

「聴覚」は、受胎18周前後から機能し始め

24周で積極的に聴くようになります。

おなかの中の刺激は、音が一番変化があり、

胎児であった、あなたのお子様も

音で毎日学習していました。

ママの胎内音を聴いて、お子様は育たれたのです。

赤ちゃんの時には、15ヘルツ~2万ヘルツまでの

音域の音を完全に聞き取る能力を持っています。

その後、赤ちゃんが育つ環境にない音、

馴染みのない音は、取り入れなくなり、

日本に生まれた赤ちゃんは

日本語「150ヘルツ~1500ヘルツ」の

低周波領域のみしか聞き取れなくなっていきます。

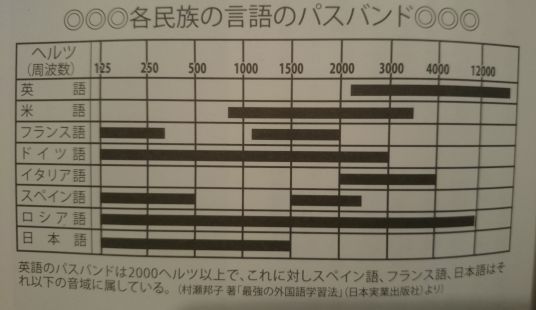

音の周波数について【音楽&言語】

下記の表はそれぞれの言語の持つ周波数の領域を

示しています。

一度言語を聞き取る周波数領域が固まってしまうと、

よほど、専門的なメソードを実践しない限り

はなかなか、他言語の周波数帯の音を認識できません。

音楽もことばと同じです。

どちらも音の周波数という点で同じです。

以前、日本人の耳の周波数で聴くモーツァルトの交響曲と

イギリス人の耳の周波数で聴くモーツァルトの曲を

ききくらべたことがあります。

日本人によるものは、音色がもの哀しくこもった響きでしたが、

イギリスのものは、キンキンしたきらびやかな音色だったことを

思い出しました。

二つの演奏自体の周波数が異なった結果なのでしょう!

とても、興味深かったです。

【音声には耳で、聞き取れる音しか出せない】トマティス効果

ここで、大切な法則をお伝えしますね🎵

音声には耳が聞いたもの以外は、含まれない❗

咽頭は耳が聴くことのできる倍音しか発しない❗

この法則があるので、音楽表現や、演奏に

国の影響があります。

各国の言語には、特有な周波数領域の音声があり

その言語にない周波数域の音は音楽表現や演奏に

出せないのです!

それで、音楽の表現にその国の言語の影響がでて、

それぞれの、演奏する音楽の音質が変わってしまうのです。

また、あなたの住む地域の地形や環境の影響で、

同じ言葉や音でも、違う周波数の響きになります。

小さな島のイギリスからアメリカ大陸に移ったために、

口先を使う英語と鼻音の多い米語は、相当異なる言語になりました。

日本語も、地域により通じないほどの変化があります。

ここまでで、あなたが、

お子様にどのような音環境を整えてあげるかの

大切さが理解していただけたかと思います。

ここからは、どのような音環境を整えれるのか。

何をどのように聴くかを、探っていきましょう!

周波数の高い音に触れる

言語について語った際、周波数

についての表を見ました。

日本人の周波数帯は低めですから、周波数の高めのものを

選んでおうちでお子様と聴くようにしましょう!

周波数の高い音は脳内のエネルギーを、チャージしてくれる働きもあるので、

どんよりしてしまうときなど、役立てれるでしょう!

また、あなたが聴く時には、

「気導音 と 骨導音」の2つの経路から

聴いていることも理解しておく必要もあります。

それがよくわかるのは自分の声を録音したときです。

自分の骨に響く骨導で聞く音と、自分の声が気導音として

の音が全然違うのです。

ハミングを行うと骨導音のことがよく理解できます。

また、イヤホンだけで聞くにではなく、生演奏を聞くほうが

骨に響くのでインパクトが大きく心地よく感じますし、

オーディオ音は、2万ヘルツ超の音をカットしていて、

高音の音色、つまり倍音が、生だと輝くばかりに聞こえてきます。

私が生徒とよく行うものですが、ピアノの一音を、

ズーッと、ならします。

すると、ピアノの音の特徴が消えて、単なる音の響きになります。

その音に、自分のハミングの音を被せて融合させる訓練です。

まとめ

このように、日頃聞くことのない周波数の音や

楽器の音を豊富に聞くことにより

自分の耳が求める音質や周波数域が変わっていき、

自分の演奏がとても、美しい響きを帯びてくるのです。

あなたがお子様に話す声、お子さまの演奏の響きを

素敵なものにするため、

今すぐ、周波数の高い、あるいは広い音楽をバックミュージックとして

活用してまいりましょう。

ご紹介できる曲としては、断然、モーツアルトの曲です。

これについては説明が長くなるので、のちに記事を書きますね。

ほかに、ユーミンの曲や、坂本龍一氏の【エナジー】などを、挙げられます。

最後までお読みくださりありがとうございました。